Облачные технологии как методика построения автоматизированной ИТ-инфраструктуры

Про «облака» не писал разве что ленивый. Однако, как показывает практика общения с клиентами, понимание того, что такое «облако» и зачем «облачные» технологии нужны, сильно различается у разных представителей славной когорты ИТ-специалистов.

Мы постарались проанализировать причины разночтений и недопониманий в этой области на опыте живого общения с клиентами.

Облачные технологии как методика построения автоматизированной ИТ-инфраструктуры

Вступление. Облака плывут, облака...

Про «облака» не писал разве что ленивый. Однако, как показывает практика общения с клиентами, понимание того, что такое «облако» и зачем «облачные» технологии нужны, сильно различается у разных представителей славной когорты ИТ-специалистов.

Мы постарались проанализировать причины разночтений и недопониманий в этой области на опыте живого общения с клиентами, и пришли к выводу, что в основном, затруднения вызывают следующие моменты:

- Категоризация «облачных» решений весьма запутана;

- Понимание преимуществ и недостатков «облака» сильно замутнено маркетингом и клиенту трудно выявить реальные факты, говорящие в пользу или против таких решений;

- На рынке пока очень мало технических специалистов, которые могут внятно продемонстрировать и объяснить, где и как «облако» становится выгодным.

Таким образом, целью этой статьи является разъяснение что такое «облако» с точки зрения именно методологического подхода. Что нужно сделать на практике, чтобы начинать строить облачное решение для того или иного типа клиента. Какие шаги пройти и почему.

Конечно, в одной статье такую глубокую тему охватить достаточно сложно, но попытаться дать основы подхода к построению облачного решения, полагаю, возможно.

Путь до облака

Итак, «облако». Понимание этой тенденции в ИТ-индустрии невозможно без понимания предистории развития рынка и подходов к развитию ИТ-инфраструктуры за последние 15-20 лет. Что же происходило в этом направлении?

Если сильно упростить, ИТ-инфраструктура развивалась следующим образом:

- Наращивались (согласно надоевшему уже всем, но от этого не менее реальному закону Мура) вычислительные возможности оборудования (производительность процессоров и объем и быстродействие памяти) при одновременном снижении цены за единицу этой самой вычислительной мощности;

- Существенно развивались механизмы, позволяющие эксплуатировать оборудование и программное обеспечение в режиме совместного использования (возникли логические и аппаратные разделы, средства виртуализации оборудования, включая серверы, системы хранения и сети), что также удешевляло использование ИТ-инфраструктуры и повышало ее эффективность;.

- Существенно развивались средства управления самой ИТ-инфраструктурой (мониторинг, дистанционное управление, возможность массового обновления программного обеспечения, автоматизация сбора данных об ИТ-инфраструктуре и т.д.), выделившись в большую часть ИТ-индустрии в целом.

- Развивались механизмы общего управления ИТ-инфраструктурой, так называемый домен «governance», которые связаны с общими архитектурными подходами к управлению ИТ-инфраструктурой; разработка этих механизмов выделена отдельную область со «своими» методическими рекомендациями, подходами и стандартами. Особо важной представляется возможность за счет этих механизмов гибко и быстро изменять существующие ресурсы в зависимости от измененений требования бизнеса (например, за счет механизмов подключения и отключения ресурсов «по требованию», или так называемые системы «Capacity On Demand»).

- Существенно усложнялись связи и зависимости внутри самой ИТ-инфраструктуры, независимо от типа бизнеса или индустрии; программное обеспечение становилось все более интегрированным, взаимопроникающим; оборудование при возможностях разделения нагрузки, ее балансировки, перебрасывания с сервера на сервер, управления информационными потоками также становилось все глубже интегрированным. Все более очевидным становилось, что независимо от производителя, оборудование должно работать в гетерогенном окружении, или попросту говоря, рядом и совместно с оборудованием других типов и производителей.

- Наконец, рост объемов задач и уровня их сложности (зависящие от роста объемов и уровня сложности сервисов) привел к существенному увеличению требований к обеспечению безопасности бизнеса за счет безотказной, устойчивой ИТ-инфраструктуры.

Все эти тенденции можно обнаружить, если почитать требования к более-менее сложному конкурсному проекту на построение крупного датацентра. Выражается это в стандартных формулировках – требование гибкости, возможности быстрых изменений, возможности управления дистанционно и с единой точки управления, возможность перераспределения нагрузки и ресурсов, обеспечения так называемый RAS-характеристик (Reliability, Availability, Serviceability – надежность, доступность, сервисопригодность) и т.д.

Если все это выразить в одной фразе, то можно было бы сказать: история развития современной ИТ-индустрии связана, в первую очередь, с удешевлением стоимости единицы ресурса и повышению эффективности его использования».

Все ли значимое мы перечислили в приведённом перечне?

ольшая часть ИТ-специалистов, в том числе CIO, скажут – «да, вроде бы все». Ну, может, станут добавлять что-то из области технологической или технической. И по причине путаницы и шатаний в понимании «облачных» технологий, попадут в ловушку

Оказывается, огромный и важнейший пласт факторов, действующих на развитие ИТ-инфраструктуры остается за рамками внимания как бизнеса, так и ИТ-специалистов. И это несмотря на то, что эти факторы зачастую в гораздо большей степени определяют успех конкретных проектов и эффективность эксплуатации ИТ- инфраструктуры, чем усилия в направлениях развития, перечисленные выше. Серьезнейшие компании выделяют очень большие средства для того, чтобы разобраться именно в этом направлениии понять, в каком направлении двигаться, чтобы повысить эффективность использования ИТ-инфраструктуры.

Эта область связана непосредственно с взаимоотношениями ИТ и бизнеса.

ИТ и бизнес: критически важный фактор

В настоящее время существует методология, позволяющая более-менее стандартно подходить к вопросам взаимоотношений ИТ и бизнеса как к важнейшему фактору, влияющему на эффективность эксплуатации ИТ-инфраструктуры. IBM, как одна из крупнейших консалтинговых и аналитических компаний, внесла большой вклад в развитие этой методологии, опираясь в первую очередь на опыт работы с реальными крупными клиентами по всему миру.

Выводы как бы просты и «тривиальны»: чем лучше налажен диалог между представителями «технических» управленцев из ИТ (CIO) и бизнес-менеджментом (теми, кто ставит ИТ задачи на поддержку бизнеса), чем лучше взаимопонимание в задании целей бизнеса и в постановке задач ИТ, в том числе инструментов, с помощью которых ИТ будет способствовать достижению этих бизнес-целей, тем больше вероятность успеха в конкретных проектах и выше эффективность эксплуатации ИТ в целом.

Казалось бы, стоило ли тратить столько усилий (IBM проведены обследования на тысячах клиентов, в том числе почти на сотне крупных клиентов только в России и СНГ) – стоило ли тратить столько усилий, чтобы сделать такой очевидный вывод?

Здесь надо сказать из опыта работы нашей команды, которая провела десятки подобных обследований в России и СНГ: этот очевидный фактор практически полностью остается за рамками сознательного регулирования у большинства клиентов. Ситуация с взаимоотношениями ИТ и бизнеса принимается «де факто», сознательный подход к ее урегулированию, формализации и следование определенной методологии распространен весьма редко. Сама идея, что можно подходить к отношениям ИТ и топ-менеджмента компаний по каким-то методологиям кажется странной и даже «дикой». Ну действительно, какие тут методологии. Типичный подход ИТ-специалистов: Зампред банка поставил задачу, мы пошли выполнять – и попробуй не выполни! Или еще: станет бизнес-менеджмент разбираться в типах виртуальных машин? Да никто и слушать нас не будет!

Бизнес-менеджмент при этом сетует, что его задачи выполняются «криво» и решения зачастую не дают заявленных результатов, при этом категорически отказывается понимать «птичий язык этих ИТ-шников».

Таким образом, важнейший фактор успеха эффективной эксплуатации ИТ-инфраструктуры оказывается просто за рамками сознательного управления. Точка.

Тем не менее, именно этот фактор является главным «двигателем» и одной из основных причин перехода от существующего распространенного типа ИТ-инфраструктуры в формате собственных площадок с оборудованием, закупленного лицензионного программного обеспечения и оплачиваемых специалистов к «облакам», которые расположены «непонятно где», управляются «неясно кем» и требуют каких-то «туманных» подходов.

Какие бывают облака

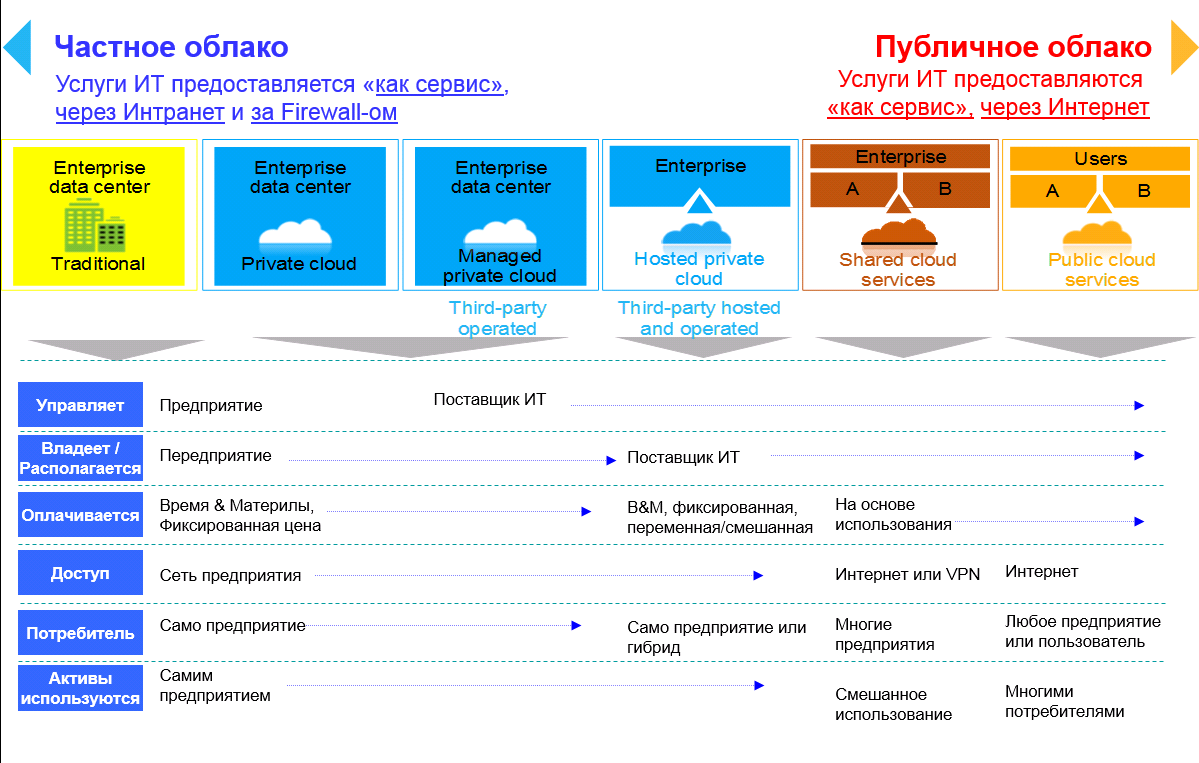

Как ни странно, в этой области терминология еще не устоялась и существует определенная проблема в классификации «облаков». Наиболее известные термины – это «публичные» и «частные» облака, по открытости и принадлежности ИТ-инфраструктуры. Также начал набирать силу термин «on-premise» и «off-premise», что означает, примерно, «принадлежащий клиенту» и «не принадлежащий клиенту»... Вот пример одной из возможных классификаций облачных решений. (Рис 1)

Рис

Если хотите прочитать статью полностью и оставить свои комментарии присоединяйтесь к sapland

ЗарегистрироватьсяУ вас уже есть учетная запись?

Войти