BPM в точке бифуркации: утраченная идентичность

BPM не удалось одолеть ERP и встать во главе корпоративного информационного пространства, отхватив, правда, свою долю пирога корпоративных ресурсов. Процессная индустрия могла бы почивать на лаврах, время от времени меняя вывески, однако то, что вчера давало стабильность, сегодня мешает меняться. BPM сегодня находится в точке бифуркации — ее инструменты принадлежат эпохе регламентов и бюрократических процедур, тогда как бизнес живет в постоянной турбулентности, где каждое решение должно приниматься здесь и сейчас.

Рис. Идея управления процессами возникла уже более 20 лет назад и до сих пор остается недооцененной, хотя именно BPM обеспечивает прозрачность сложных цепочек

На рынке BPM никогда не было хайпа — концепция сформировалась в начале 2000-х, поступательно развиваясь, показывая ежегодный рост рынка соответствующих решений около 10%. За точку отсчета можно взять появление первого магического квадранта Gartner, посвященного BPMS, хотя первые дискуссии вокруг концепции начались раньше. Объем рынка тогда оценивался примерно в 1,7–1,8 млрд долл. или менее 1% от всего рынка корпоративного ПО, превышавшего 200 млрд.

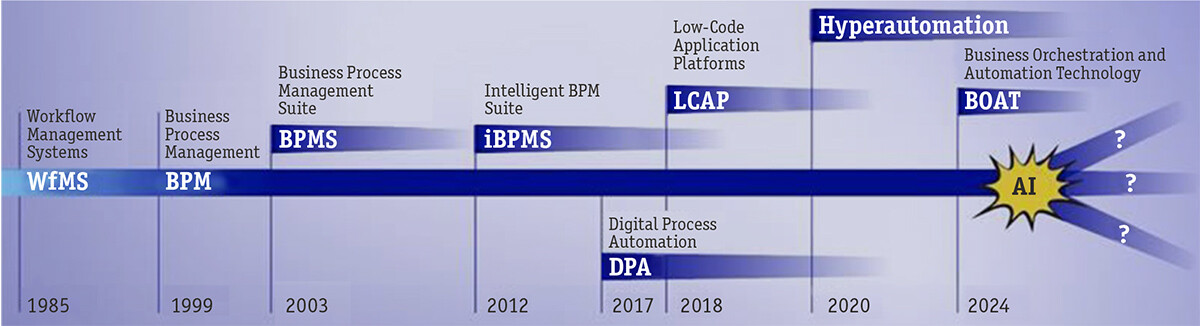

Легко строить прогнозы, когда рынок спокойно растет линейно — завтра будет примерно то же, что и вчера, но чуть больше и лучше. Ошибиться сложно — достаточно взять старую презентацию, стряхнуть с нее пыль, добавить модных терминов, и готов актуальный доклад. Чтобы шагать в ногу со временем, в 2012 году аналитики Gartner к BPM добавили названию 'i', как это тогда было модно после выхода «айфона», и появился iBPMS — «умный BPMS», хотя реально ничего не поменялось (см. Рисунок). На волне увлечения «цифрой» аналитики из Forrester попробовали переименовать на новый манер и автоматизацию процессов — Digital Process Automation (DPA), но сообщество идею не оценило.

Рис. Хронология наименования рынка управления бизнес-процессами. Источник.

Конечно, и в этом в стакане воды периодически случались бури. Например, когда семь лет назад поднялся ажиотаж вокруг RPA — это стало вызовом для BPM. Появились утверждения, что роботизация бизнес-процессов «заменит миллионы рабочих мест» и мир на пороге «следующей революция автоматизации», а аналитики из Forrester и Gartner называли рынок RPA «самым быстрорастущим сегментом корпоративного ПО», предрекая ему ежегодный рост более 60%. Однако этот пузырь быстро сдулся и скоро стало ясно, что RPA — это, по сути, экранные скрипты — хрупкие к любым изменениям интерфейса, слабопригодные для сквозных процессов и дорогие в сопровождении. Они неплохо решали частные задачи «малой автоматизации», но не годились для интеграции и оркестрации корпоративного уровня. Поставщики BPM с облегчением выдохнули.

Потом все резко метнулись в сторону Low-code — в 2020 году аналитики Gartner выпустили Magic Quadrant for LCAP (Low Code Application Platform), куда переехали и некоторые бывшие BPM-вендоры (Appian, Pega и др.). Однако в этом была какая-то надуманность, ибо Low-code — это про быстрое создание простых приложений, тогда как в корпоративных системах основная нагрузка приходится не на рисование «формочек», а на архитектуру, интеграцию, надежность, устойчивость к высоким нагрузкам и пр., что гражданским разработчикам обеспечить явно не под силу.

Затем аналитики предложили еще одно словечко – Hyperautomation, которым попытались накрыть и BPM, и молодой, но уже потрепанный RPA, постоянно обещающий чудеса Process Mining, но... завтра, и Low-сode, который одновременно и рядом, и внутри BPM. В итоге получилось слишком тяжеловесно и расплывчато для употребления.

В конце концов, попытались вбросить новый термин — BOAT (Business Orchestration and Automation Technologies), но в эту «лодку» уже никто не захотел садиться, термин звучал уж совсем вымучено.

А что сейчас? Разброд и шатание. Продолжать говорить про старый BPM — отдает нафталином, хотя задачи никуда не делись и автоматизировать процессы надо. Гуру аналитики уже ничего внятного не говорят, хотя маркетологи не унимаются: Process Automation, Intelligent Automation и т. д. Все вроде бы верно, но ни один из этих ярлыков не стал общепринятым. В итоге сейчас это рынок без названия — нечто про автоматизацию процессов в широком смысле.

Может показаться, что дискуссия о терминах носит отвлеченный характер и к жизни отношения не имеет, но это не так. Если действие не имеет четкого обозначения, то это проблема, а, как известно, первый шаг на пути решения проблемы — признание ее наличия.

BPM снова на распутье

Итак, у рынка BPM кризис самоидентификации — нет ясного и общепринятого названия, а значит, нет и четкого позиционирования. Иными словами, вендоры не могут внятно объяснить, чем они занимаются и чем отличаются, а заказчики не понимают, что именно покупают, и это мешает им двигаться дальше.

Последний Magic Quadrant по iBPMS вышел в 2019 году и был закрыт — специалисты Gartner переключились на LCAP и гиперавтоматизацию. Аналитики Forrester пишут, что истинные вендоры BPM/DPA «испытывают давление» от Low-code и RPA, хотя пытаются их включать в один рынок. Компания Camunda публично отказалась от участия в магических квадрантах по iBPMS, заявив, что эта категория ПО не соответствует их стратегии 'developer-friendly', и придумала себе собственную нишу Process Orchestration, что лишний раз свидетельствует — прежняя категория BPM размылась и уже не имеет четких границ.

Как же так получилось? Корпорации нормально сидели, пилили процессы, и вот опять — каждые несколько лет BPM приходится переизобретать себя заново, чтобы вписаться в новый бизнес-контекст. Другим технологиям, как, например, СУБД или виртуализации, будучи однажды взятыми на борт корпоративного корабля, вновь и вновь доказывать свою ценность не приходится. Они могут колебаться в глазах руководства или вовсе растаять, но содержательно не меняются. С BPM ситуация иная — это, по сути, метатехнология — одновременно управленческая методология и технологическая платформа. Такой методико-технологический дуализм мешает четко определить, в чем ценность концепции. Примерно, как обычному человеку трудно понять, что частица это одновременно и волна — это можно выучить, но сложно представить.

Заигрывание с Low-сode — это уклон в сторону большей понятности, но примитивности. Зато польза более наглядна — быстро набросал формочки, и готово! А разговоры про оркестрацию — это поворот в сторону архитектуры, это концептуально, но менее понятно для топ-менеджеров. Теоретически можно скомбинировать эти качества в одном продукте, но соблюсти чистое позиционирование не получается. Такой продукт вынужден выступать в нескольких категориях, однако в разных номинациях сложнее попасть в число лидеров. Поэтому аналитики и пытаются придумать некую объединяющую категорию, но пока не очень успешно.

Великая тайная мечта BPM

А почему вообще так много внимания этому небольшому рынку? Ведь на общем фоне ИТ-бюджетов BPM практически не виден. Дело в том, что когда-то у BPM была тайная мечта — занять место ERP на корпоративном Олимпе, ведь ERP — это всего лишь некий планировщик ресурсов, управляющий склада и бухгалтер, а главный менеджер-то — это BPM, что и в названии звучит. Идея была в том, что процессы охватят все бизнес-функции — продажи, снабжение, производство, HR и пр., став единым контуром управления предприятием. Потому что все остальное просто ПО, а за BPM стоит методология процессного управления, это разговор на языке бизнеса.

Однако так не случилось. Ключевые вендоры ERP — SAP и Oracle быстро почуяли угрозу и встроили процессные функции в свои продукты, заперев клиентов внутри своих проприетарных экосистем. Кроме того, идея управления всем бизнесом из одной точки оказалась утопией — слишком разные горизонты у разных корпоративных систем, частоты изменений данных, глубина автоматизации процессов и т. п. Модель сквозного процесса хорошо смотрится за спинкой кресла CEO, но с трудом воплощается в виде автоматизированной системы.

В результате встать во главе у BPM не вышло. Но ореол заявки на величие остался до сих пор подогревая интерес к теме.

Конец гомеостаза

Да, BPM не удалось одолеть ERP и стать царем корпоративного информационного пространства, но свою долю пирога получить удалось и можно было бы почивать на лаврах, время от времени меняя вывески. Это и был гомеостаз — состояние устойчивости, в котором система сохраняет форму, отталкивая любые возмущения. Но любой покой конечен. То, что вчера давало стабильность, сегодня мешает меняться. Так начинаются бифуркации — моменты, когда прежний порядок теряет силу и малейший толчок способен запустить новую эволюцию.

Именно в таком состоянии сейчас находится процессная индустрия, инструменты которой принадлежат эпохе регламентов и бюрократических процедур, тогда как бизнес живет в постоянной турбулентности, где каждое решение должно приниматься здесь и сейчас. Гомеостаз закончился. Перестановкой букв в названии больше не отделаться — придется меняться по существу.

Основные факторы, которые сегодня давят на BPM:

- пришествие ИИ;

- коммодитизация облаков;

- переход к событийной архитектуре;

- рост нагрузок.

Унесенные ИИ

Искусственный интеллект спутал все карты мира процессов. Теперь любой прогноз развития бизнеса надо строить с учетом ИИ.

Вчерашний лидер зрительских симпатий — Low-сode — под натиском ИИ внезапно оказался слабым звеном. Обнуляется сама идея иметь какие-то визуальные конструкторы, где бизнес-менеджер из-за боязни перед кодированием мышкой «накликивает» нужные ему приложения — ИИ-ассистент, если его правильно попросить, генерирует нужный код. Разумеется, это не значит, что все LCAP-вендоры в одночасье разорятся и уйдут с рынка. Но риски для них повысились, правда, большинство накопило «жирок», что позволит в очередной раз «переобуться на лету» — готовьтесь встречать VCAP (Vibe Coding Application Platform).

Что же до моделирования процессов посредством ИИ, то на этом поприще прорывов пока не наблюдается. Скорее всего, в ближайшем будущем ничего и не случится, потому что написать такой промпт, чтобы ИИ сгенерировал адекватную модель реального корпоративного процесса, будет сложнее и дольше, чем вручную построить BPMN. Наивно полагать, что можно по регламентам и должностным инструкциям автоматически создавать модели. Люди не работают по строго прописанным правилам и обычно находят возможности их обойти, иначе все процессы давно бы остановились — писаные правила не учитывают всех исключительных ситуаций. Однако, несомненно, появятся процессные генеративные помощники на основе ИИ (copilot), которые будут подсказывать, как сделать лучше, на лету валидировать модель и т. д. То есть бизнес-аналитики все равно будут нужны, но и инструменты у них станут «умнее».

Еще теплится надежда, что благодаря ИИ наконец-то выстрелит Process Mining и действительно станет возможным из цифровых следов в разных системах получать хотя бы черновик процесса. В связке с Task Mining это позволит увидеть реальную картину «как есть» и сравнить ее с моделью, а также находить узкие места и получать подсказки по возможным улучшениям.

А вот ИИ-агенты вряд ли несут какие-то риски для индустрии BPM. С точки зрения процесса агент, каким бы «умным» он ни был — всего лишь исполнитель. Процессу не важно, кто решает задачу — человек, микросервис, программный робот или искусственная нейронная сеть. Процессный движок только оркестрирует всех этих исполнителей ради общей цели. Скорее наоборот, когда люди наиграются с кубиками визуальных платформ рабочих процессов (n8n и др.) и сделают небольшое интеллектуальное усилие для освоения нотации BPMN, управлять агентами им станет проще. Так что ажиотаж вокруг агентского ИИ пошел вендорам BPM только на руку.

Облака «съедают» процессы

Интеграционные платформы — iPaaS (Integration Platform as a Service), вроде MuleSoft, Boomi, Informatica Cloud, Jitterbit и пр. сегодня захватывают территории процессного мира. Пока BPM-инженеры спорят о нотациях и моделях, iPaaS-вендоры тихо перестраиваются в универсальный слой оркестрации, где можно буквально в несколько кликов «протянуть поток» между CRM, ERP и SaaS.

Коммодитизация облаков сделала оркестрацию частью инфраструктуры. Теперь процессы не строят — они возникают в виде побочного продукта интеграций. И чем глубже интеграция, тем крепче зависимость. Оркестрация в облаке означает не просто автоматизацию, а новый уровень «vendor lock-in»: логика бизнес-операций становится неотделимой от платформы, а миграция — почти невозможной.

Для BPM давление облаков не столько технологическое, сколько онтологическое —само понятие «процесс» растворяется в инфраструктуре, iPaaS продает интеграцию как процесс — и рынок в это верит. Чтобы выжить, BPM следует не конкурировать с облачными шинами, а встраиваться поверх них, быть тем, кто видит весь поток и управляет им, а не просто проталкивает данные от одного API к другому. Однако убедить в этом бизнес сегодня не просто.

Минусы такого подхода очевидны каждому BPM-профессионалу. Когда интеграции подменяют процессы, у компании исчезает управляемость, потому что у процессов теряется видимость. Но удобство перевешивает эти риски — не нужно развертывать процессные движки, думать о транзакционности, разрабатывать BPMN-модели и т.п.

В эпицентре событийного шторма

Подобно динозаврам, монолиты достигли своих предельных размеров, потеряв способность адаптации к изменениям — каждое новое требование превращается для них в «удар метеорита». На смену монолитам пришли микросервисы — легкие, быстрые и приспособленные к выживанию в турбулентной среде. Они научились независимо эволюционировать по своим законам и в реальном времени реагировать на изменения в окружающей агрессивной конкурентной среде.

Но, как и в природе, массовое разнообразие породило новый хаос — тысячи автономных сервисов начали обмениваться сообщениями, каждый на своем языке и в своем ритме. Мир приложений ожил, но его пульс превратился в гул — бесконечный поток событий, который уже никто не в состоянии охватить полностью. Так решение одной проблемы породило другую — вместо неповоротливых монолитов получился событийный шторм, в котором стало трудно различить, где начало, где конец и кто вообще задает порядок, стала нормой EDA (Event-Driven Architecture).

Разделение монолитов на десятки независимых сервисов дало выигрыш в гибкости, но потерялось общее видение процесса. Методологически BPM выглядит идеальным решением для поддержания порядка в сложных цепочках взаимодействий. Казалось бы, пробил его звездный час! Но не тут-то было.

Во-первых, как оркестратор BPM летает слишком высоко — он оперирует бизнес-контекстом, а не API и событиями. Микросервисная архитектура живет ниже — оркестрация здесь идет через очереди, брокеры и вызовы функций. Получился разрыв слоев: BPM говорит на языке активностей и задач, микросервисы — на языке JSON и Kafka, а между ними нет естественного моста.

Во-вторых, исторически BPM-движки — это движки с сохраненным состоянием (stateful): запоминают контекст, токены и историю, что обеспечивает надежность, но снижает производительность. Микросервисы своего состояния не помнят (stateless) и масштабируются горизонтально. Когда BPM оказывается в их контуре, он становится узким местом — каждый переход фиксируется в базе, а каждая транзакция требует сохранения. Отсюда возникает ощущение, что BPM «тормозит».

В-третьих, налицо культурный конфликт — порядок против скорости. DevOps и микросервисная культура родились из идеи 'move fast and fix later' («быстро двигаемся, а ошибки исправим позже»). BPM, наоборот, символизирует управление, контроль и следование регламентам. Для архитекторов, выросших на CI/CD, BPM кажется слишком бюрократизированным — им не нужен централизованный дирижер, но они хотят «хореографию», где каждый сервис сам решает, когда выступить.

И все-таки BPM — прирожденный оркестратор, но вырос не в той эпохе, родился для управления людьми, а оказался среди машин. И теперь ему предстоит эволюционировать — чтобы не только координировать действия, но и держать контекст там, где порядок растворяется в событиях. Сможет ли он взять на себя эту роль, пока непонятно.

Highload как новая угроза

Когда концепция процессного управления только появилась, ритм жизни был гораздо спокойнее, чем сейчас — процессы выполняются в течение дней или недель. Соответствующим образом и проектировались BPM-движки с их транзакциями, персистентными состояниями и восстановлением.

Сегодня все иначе. Скорость бизнеса выросла на порядки, а вместе с ней и плотность событий, которые нужно мгновенно обработать и связать воедино. Процессы перестали быть долгоживущими историями. Классическая архитектура BPM-движков этого не выдерживает. Чтобы запрыгнуть в этот экспресс, например, компания Camunda полностью переписала свой движок, научила его жить без реляционной СУБД и дала ему новое имя Zeebe. Однако этому примеру последовали не все, например, компания Flowable продолжает развиваться эволюционно, наращивая производительность в рамках прежней архитектуры, и способна вытянуть сотни тысяч экземпляров процессов в час, что пока еще подходит для большинства корпоративных задач.

По-видимому, многие игроки этого рынка предпочитают остаться в привычной зоне комфорта, где процессы — это про SLA, комплаенс, неспешные пользовательские задачи, а не миллионы событий в минуту. Неудивительно, что архитекторы, выбирая подходящий инструмент для оркестрации высоконагруженных событийных процессов, посматривают в сторону Temporal и аналогичных решений durable execution frameworks, в которых «оркестрация как код» выполняется распределенно, но надежно и с минимальной зависимостью от внешних баз данных.

Однако именно BPM остается единственным инструментом, который способен сделать сложные цепочки управляемыми и видимыми. Но в мире, где скорость становится новой валютой, прозрачность перестает быть главным аргументом. Побеждает тот, кто умеет исполнять процессы не только правильно, но и мгновенно. И именно здесь решается судьба классического BPM — сумеет ли он остаться дирижером, когда оркестр уже играет в темпе highload?

BPMN 3.0, которого не будет

Появились сомнения во всемогуществе нотации BPMN 2.0, которая отвечала эпохе неторопливых линейных и предсказуемых процессов, отлично описывая мир, где каждое действие имело начало, конец и согласованное место в диаграмме. Но сегодня бизнес живет не в координатах последовательностей задач, а в потоках событий. Реальность асинхронна, распределена и вероятностна. И там, где BPMN ждет четкого маршрута, события происходят одновременно — и без дирижера, и без репетиций.

Была попытка решить это противоречие с помощью кейс-менеджмента, но соответствующая нотация CMMN (Case Management Modeling Notation) получилась такой громоздкой и непонятной, что эту попытку можно и не засчитывать. Единственная компания, которая смогла в ней разобраться, — это Flowable.

Однако недостаток выразительных средств для новых сценариев, ориентированных на многопоточность, событийность и участие ИИ-агентов, ощущается очень остро. Та же Camunda для оркестрации агентов использует ad hoc-подпроцесс — всеми забытый и невостребованный в моделях элемент BPMN.

Вот если бы OMG (Object Management Group) озаботилась раньше и выпустила бы BPMN 3.0, чтобы отреагировать на все новые вызовы, но этого уже не будет. Брюс Сильвер, один из главных евангелистов BPMN, поднимал эту тему еще в 2016 году, высказываясь с изрядным скептицизмом. С тех пор подвижек не было.

Сейчас рынок уже далеко ушел от стандарта BPMN 2.0. Вендоры изобретают свои расширения и дополнения BPMN (Camunda, Flowable и др.), формально оставаясь в рамках нотации или вовсю моделируя процессы другими средствами — Workflow as Code (компании Temporal, Argo). Интересно произошло с движком Zeebe, который на вход принимает BPMN, но не интерпретирует XML, как делают традиционные движки, а компилирует модель во внутреннюю state-machine, которая хранит состояние в event log (наподобие Kafka или RocksDB) и исполняет задачи распределенно. То есть Zeebe — это архитектура Workflow-as-Code с лицом BPMN. На поверхности — те же квадратики и ромбики, а внутри — highload-runtime, родственный решениям от Temporal и Argo.

Как сказал бы Сирил Норткот Паркинсон, автор законов своего имени, комитеты не умирают, а просто продолжают заседать — и BPMN 3.0 застрял где-то между повесткой и протоколом. Нового стандарта не будет, а бюрократия в очередной раз победила здравый смысл. И это еще одна мина под нынешний рынок BPM.

Что год 2030 нам готовит

Итак, BPM в точке бифуркации. Сегодня нельзя сказать, по какой траектории пойдет его дальнейшее развитие, но гладким и поступательным оно точно не будет — слишком много неопределенностей. Долгое время BPM удавалось успешно мимикрировать, отражая актуальные тенденции, — названия менялись, а суть оставалась прежней. Похоже, что эта пора закончилась, поскольку новые вызовы требуют решительных изменений.

Вот несколько прогнозов на ближайшие годы.

- BPM перестанет быть рынком. Это уже произошло — продукты стали настолько разными, что не получается объединять их в одну корзину. Отсюда и метания аналитиков с навешиванием ярлыков. То есть надо перестать мыслить в терминах «рынок BPM», рейтингов, лидеров и т. д., признав, что наличие графического редактора процессов еще не является определяющим фактором для формирования рыночной категории.

- BPM сохранит значимость как управленческая дисциплина. В бизнесе по-прежнему будет спрос на анализ и моделирование процессов, потому что это нужно для понимания, как работает предприятие и как можно оптимизировать его деятельность. «На земле» это будет означать, что продукты для описания и для автоматизации процессов разойдутся еще дальше — BPM будет управленческий и инженерный.

- Low-code уйдет под зонтик 'AI AppGen'. Миссия Low-code была в ускорении создания приложений с помощью конструкторов-конфигураторов без привлечения профессиональных разработчиков, а сейчас реализуется с помощью LLM — меняется метод, но не цель. Основные LCAP-вендоры: Appian, Pega, IBM BAW, ServiceNow, Microsoft Power Platform найдут свою новую идентичность на этой поляне, которую сейчас формируют новички Replit, Lovable и др.

- Оркестрация процессов станет отдельным направлением. Назвать это рынком — мелко, но типовым элементом архитектуры — вполне. Причем использование BPMN не будет обязательным, приветствуются также другие подходы, поэтому в одной группе окажутся и Flowable, и Camunda, и Temporal.

- Process Mining выйдет из тени. До сих пор аналитика процессов была скорее экзотикой, чем общепринятой практикой, а теперь, благодаря ИИ, возможно, это направление расцветет.

Впрочем, есть и противоположное мнение — драмы не будет, а рынок BPM продолжит существовать в его нынешнем виде, но для него придумают новое название. Все так же будут выходить отчеты с двузначными цифрами роста и будут собираться конференции — все, как раньше.

***

Ситуция с BPM уже не останется прежней — выход из точки бифуркации будет в новом направлении. Однако как бы ни назывались очередные квадранты и волны, идея управления процессами будет жить — это единственный язык преобразования стратегии в повторяемую операционную реальность. Там, где есть такой язык, появляются прозрачность, ответственность и устойчивый ритм улучшений, а значит, и способность быстро менять курс без суеты и громких деклараций. В мире, где перемены обгоняют планы, выигрывают те, у кого понятнее поток ценности и крепче управленческие практики.

Источник: Открытые Системы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале SAPLAND: Новости экосистемы.